|

|

La

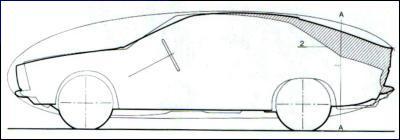

storia dell'Alfetta GT - GTV cominciò quando era all'apice il

successo della Giulia GT. Eravamo nel 1967, anno in cui venne

lanciata la 1750 GT Veloce e proprio sulla meccanica di questo

modello i vertici della Casa avevano l'intenzione di impostare la

coupé Alfa Romeo per gli anni Settanta. Il progetto venne

effettivamente varato nel 1968 e il compito di studiare le linee

della nuova carrozzeria fu affidato direttamente a Giorgetto

Giugiato, che aveva appena fondato la Italdesign. Alla fine degli

anni Sessanta, non sfuggiva a nessuno il fatto che il concetto

tradizionale di coupé, inteso come vettura sportiva bassa e con un

abitacolo capace di accogliere comodamente solo due persone, fosse

ormai superato. Le brillanti berline compatte, con pari prestazioni

ma con abitabilità, comfort e capacità del vano bagagli ben

superiori, stavano velocemente conquistando gli automobilisti più

sportivi. Giugiaro quindi ricevette un'istruzione precisa: la nuova

coupé Alfa, per dimostrarsi appetibile, avrebbe dovuto avere

quattro posti comodi e un capiente bagagliaio; per il resto venne

data carta bianca. Le dimensioni "importanti"

dell'abitacolo vincolarono fortemente la definizione stilistica che,

a questo punto, per scelta dello stilista torinese, andò oltre i

canoni tradizionali. Prendendo come riferimento la Giulia GT egli ne

mantenne il passo, ma "gonfiò" al massimo il padiglione

spostando all'indietro l'equilibrio dei volumi. Nell'immagine che

segue, un confronto tra i profili della Giulia GT e dell'Alfetta GT.

|

|

La

forte inclinazione del parabrezza e l'accenno di spoiler sulla coda

tronca servivano a dare all'insieme più slancio e dinamismo. Sin

dai primi schizzi, la nuova GT apparve molto vicina a quella che

sarebbe poi stata nella sua forma definitiva. Particolari come i

fari a scomparsa o le porte allungate verso la coda vennero presto

rimpiazzati da soluzioni più convenzionali; ma uno di essi rimase

su tutte le proposte grafiche di Giugiaro e su tutti i prototipi da

lui realizzati: il cofano motore che sormontava la cornice inferiore

del parabrezza e formava una carenatura per i tergicristallo. Un

dettaglio a cui Giugiaro teneva molto e che però sarebbe stato

seccamente bocciato dai tecnici Alfa Romeo che non ne compresero né

la modernità estetica né la funzione aerodinamica. Tuttavia, nella

sua globalità, il progetto Italdesign venne senz'altro preferito a

quello sviluppato parallelamente ad Arese, che fu abbandonato alla

fine del 1969. A questo punto, Giugiaro aveva esaurito il suo

compito e il lavoro passò in mano all'Alfa Romeo. Una serie di

cause, fece sì che la nuova coupé Alfa vedesse la luce quasi

cinque anni dopo. La principale fu sicuramente il progetto di una

nuova meccanica, che sarebbe andata ad equipaggiare la futura

Alfetta berlina. Ad Arese si decise che la nuova coupé doveva

essere una Alfetta GT, quindi con una impostazione meccanica

strettamente derivata da quella della nuova berlina. Il progetto

della scocca, uno dei primi sviluppati al computer, venne quindi

rivisto in funzione di questo fatto. Nel frattempo, gli stilisti

apportarono alcune modifiche alla carrozzeria rispetto al disegno di

Giugiaro; sul primo prototipo della Casa, pronto nell'aprile 1970,

il parabrezza era meno inclinato e il cofano motore non sormontava

più il parabrezza. Nel gennaio 1971 vennero definiti gli interni e

nel luglio dello stesso anno apparve il prototipo definitivo;

dopodiché iniziò la lunga messa a punto della vettura. Le prove in

galleria del vento evidenziarono un Cx di 0,391: un valore tutto

sommato elevato, dovuto soprattutto ai particolari sporgenti

dell'abbigliamento e alla forma poco omogenea del muso. Le prove su

strada portarono all'aggiunta dei due semi-spoiler frontali

(adottati per contrastare la portanza del muso in velocità) e alla

taratura ottimale delle sospensioni. L'

Alfetta GT (tipo 116.10) debuttò ufficialmente nel giugno

1974, in un momento storico sicuramente non favorevole al lancio di

auto sportive: guerra del Kippur, crisi energetica, costo della

benzina alle stelle, introduzione dei limiti di velocità. Insomma,

il clima generale che si respirava in quegli anni penalizzava

fortemente soprattutto quelle Case che, come l'Alfa Romeo, avevano

listini tutti proiettati verso la brillantezza di guida.

|

|

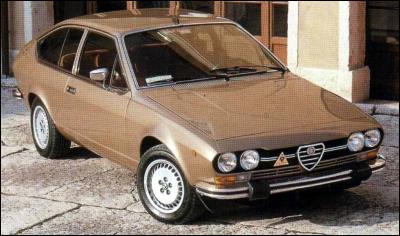

Giorgetto

Giugiaro, nel disegnarla, aveva voluto realizzare una vettura che

potesse essere utilizzata anche dalla famiglia e, per questo motivo,

decise di adottare il portellone al posto di un più tradizionale

cofano per accedere al bagagliaio.

Per

il frontale furono inizialmente elaborate diverse ipotesi, una delle

quali prevedeva palpebre a griglia sopra i fanali (sullo stile

della Montreal): nel taglio definitivo del cofano erano ancora

evidenti, immediatamente sopra i fari, le scanalature derivate

dall'eliminazione delle palpebre laterali.

Il

risultato, comunque, fu notevole: ancora oggi questa bella coupé,

con il suo muso spiovente e il parabrezza e il lunotto molto

inclinati, riesce a trasmettere grinta, velocità, passione, una

caratteristica non rara nei modelli del Biscione che spesso sembrano

non avvertire il tempo che passa.

|

|

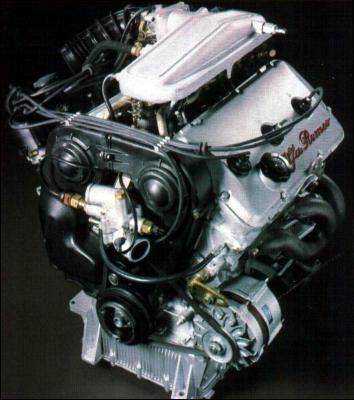

Il

pianale era quello dell'Alfetta berlina (con un leggero

accorciamento del passo che scendeva da 2510 a 2400 mm) e pure la

meccanica manteneva le eccellenti caratteristiche di quest'ultima:

anche in questo caso, infatti, si fece ricorso allo schema transaxle

(motore anteriore, cambio e differenziale in blocco al retrotreno;

anche la frizione era posteriore). Anche in questo caso, inoltre, le

sospensioni anteriori erano a quadrilateri e le molle erano a barra

di torsione incernierate sul triangolo inferiore; posteriormente vi

era un assale rigido De Dion con due bracci convergenti non

articolati e un sistema a parallelogramma di Watt per l'ancoraggio

trasversale. L'impianto frenante a doppio circuito era a quattro

dischi, con quelli posteriori sospesi accanto al gruppo

cambio-differenziale. Il propulsore scelto per equipaggiare la

nuova sportiva fu lo stesso generoso bialbero 4 cilindri in linea da

1779 cc che veniva montato sull'Alfetta berlina: 122 cv a 5500

giri/minuto con una coppia massima di 17 Kgm a 4400 giri/minuto.

|

|

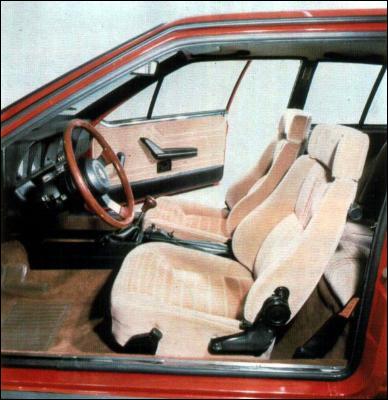

Questo

motore era capace di spingere l'Alfetta GT sino alla velocità

massima di 195 Km/h. Gli alfisti dell'epoca rimasero molto perplessi

per la scelta compiuta dal Centro Stile di Arese nel disegnare la

plancia. In particolare, non fu molto gradita la disposizione della

strumentazione, la quale era sostanzialmente suddivisa in due parti.

D'avanti

al pilota, infatti, era alloggiato solo il contagiri, mentre il

tachimetro, il manometro della pressione dell'olio e l'indicatore

del livello del carburante erano stati sistemati al centro della

plancia: se da un lato si trattava di un'impostazione tipicamente

corsaiola, dall'altro venne giudicata dalla maggioranza degli

alfisti poco pratica e anti-estetica.

|

|

In

compenso, il volante e il sedile guida (entrambi regolabili in

altezza) consentivano sempre di trovare con facilità la posizione

di guida ideale. Nel 1974, Quattroruote effettuò la prova su strada

di questa vettura affidandola ai giudizi di Emerson Fittipaldi. Il

pilota rimase favorevolmente impressionato dalla sua doppia

personalità di vettura quasi da famiglia e di coupé sportiva.

Quest'Alfa venne giudicata dal pilota brasiliano neutra o

leggermente sottosterzante nelle curve pianeggianti o in salita, con

un accenno al sovrasterzo in quelle in discesa a causa del

trasferimento di carico verso l'avantreno. Fittipaldi ebbe invece

qualche perplessità nel valutare cambio e sterzo: il primo venne

all'epoca criticato anche da molti clienti per via dell'escursione

troppo lunga della leva e per un livello migliorabile di precisione

e manovrabilità, ma c'è da dire che comunque venne giudicata

in modo molto positivo la scalatura dei rapporti; il secondo avrebbe

meritato di essere più diretto, un problema che secondo lo stesso

Fittipaldi si sarebbe potuto facilmente risolvere montando un

volante di diametro inferiore. Ricordiamo, inoltre, che l'Alfetta GT

fu anche una delle prime Alfa Romeo con scocca a deformabilità

progressiva, progettata secondo criteri di sicurezza, e che per

questo motivo risultò subito conforme alle normative statunitensi

relative ai crash test. Qualche dettaglio stilistico

caratteristico: la mascherina incassata in plastica nera a maglie

rettangolari, priva di qualsiasi ornamento; il tappo del serbatoio

del carburante protetto da uno sportellino; i gruppi ottici

posteriori con cornici cromate. Gamma

dei colori disponibili per la carrozzeria: Azzurro Le Mans, Beige

Cava, Biancospino, Blu Olandese, Faggio, Giallo Piper, Grigio

Indaco, Prugna, Rosso Alfa, Verde Pino, Blu Pervinca, Nero, Beige

Chiaro Metallizzato, Grigio Chiaro Metallizzato, Grigio Medio

Metallizzato. Nel 1975, la

vettura venne rinominata Alfetta GT 1.8 (tipo 116.54): il

propulsore era sempre lo stesso 1779 cc, con una potenza però

ridotta a 118 cv. Si trattava, comunque, di una versione destinata a

restare in listino per poco tempo. Prodotta in 21.947 esemplari fino

al 1976, più uno nel 1979, la serie con motore "1800"

(Alfetta GT e Alfetta GT 1.8) è oggi rara da trovare in buone

condizioni e molto ricercata. La scomparsa dal listino Alfa Romeo

della vecchia Giulia GT, che nell'ultima serie era disponibile con

motorizzazioni 1300, 1600 e 2000, rese possibile un ampliamento

della gamma della nuova coupé. Nel 1976, infatti, l'Alfetta GT

1.8 venne eliminata per lasciare spazio ad una nuova gamma

strutturata in due differenti cilindrate. Arrivarono così l'Alfetta

GT 1.6 e l'Alfetta GTV 2000. La denominazione "Alfetta",

pur rimanendo ufficialmente nei listini della Casa, di fatto

scomparve dalle scritte di identificazione applicate sulle vetture. L'

Alfetta GT 1.6 (tipo 116.04) fu equipaggiata con lo stesso

propulsore che a partire dal 1975 era stato introdotto anche nella

gamma dell'Alfetta berlina: 1570 cc, 109 cv a 5600 giri/minuto, 14.5

Kgm di coppia massima a 4300 giri/minuto.

|

|

Questa

nuova versione non presentava esteticamente grosse differenze

rispetto alla precedente 1800 cc: sopra la targa posteriore c'era

ora la grossa scritta "Alfa Romeo"; i gruppi ottici

posteriori avevano perso le cornici cromate; la mascherina, a

listelli orizzontali, aveva la sezione centrale a filo della

carrozzeria e una serie di feritoie frontali serviva a far

"respirare" meglio il motore. L'Alfetta GT con motore

1600, più rara ma meno ricercata della 1800, riscosse un successo

limitato e venne prodotta fino al 1980 in soli 16.923 esemplari. L' Alfetta GTV 2000 (tipo 116.36)

venne dotata di un propulsore da 1962 cc e 122 cv e beneficiò di

sospensioni ulteriormente irrigidite. La "V" di GTV stava

ovviamente per Veloce.

|

|

Anche

in questo caso, le modifiche estetiche apportate rispetto alla

precedente Alfetta GT 1.8 furono minime: rostri gommati ai paraurti

(non presenti neanche sulla 1600 cc) e placche degli sfoghi d'aria

triangolari sui montanti posteriori con la vistosa scritta forata

"GTV"; come anche sulla 1600 cc, sopra la targa posteriore

era stata inserita la scritta "Alfa Romeo".

Sia

sulla 1600 che sulla 2000, poi, la corona del volante era rivestita

in finta pelle e il comando del lavavetro non era più a pedale ma

collocato sul piantone. Il cruscotto dell'Alfetta GTV 2000 era

impreziosito da un fascione in finto legno.

|

|

Il

tappo del serbatoio del carburante, con serratura, era ora a vista e

la mascherina si distingueva (rispetto alla vecchia 1800 ma anche

alla contemporanea 1600) per i due listelli in metallo lucido. Le

ruote d'acciaio, poi, erano di diverso disegno (fori quadrangolari e

non più tondi) e vennero anche resi disponibili (a richiesta) i

cerchi in lega leggera. I sedili avevano, rispetto alla 1600,

disegno identico, mentre diverso era il disegno dei pannelli porta.

Previsto a richiesta il rivestimento in velluto. L' Alfetta GT 1.6 e

l' Alfetta GTV 2000 restarono in listino sino al 1980. La 2000

cc, però, a partire dal 1978 fu rinominata Alfetta GTV 2000 L

(tipo 116.36A), ma a ben guardare non si trattò di una semplice

ridenominazione. Infatti, su questa nuova versione era ora montato

il motore dell' Alfetta 2000 L: la potenza salì così a 130 cv; gli

ammortizzatori posteriori furono tarati in modo più rigido per

conferire alla vettura un comportamento più neutro in curva;

l'impianto frenante era ora del tutto esente da fading. Inoltre,

adesso veniva anche offerto in optional il condizionatore. In

termini di velocità di punta, comunque, l'Alfetta GTV 2000 L si

collocava agli stessi livelli della prima Alfetta GT da 122 cv: 195

km/h. L'abitacolo poteva essere arricchito con la selleria in pelle:

il lavoro veniva eseguito artigianalmente, esemplare per esemplare,

dalla ditta Lanzoni di Milano, che operava per conto dell'Alfa

Romeo. All'interno, il vano bagagli e la cappelliera vennero

rivestiti in moquette e vennero previsti nuovi rivestimenti in panno

dei sedili e dei pannelli porta. Da ricordare anche che il

parabrezza e il lunotto vennero muniti di guarnizioni e furono

fissati al padiglione in modo tradizionale e non più incollati

(stesso discorso vale, a partire dal 1978, anche per l'Alfetta GT

1.6). Gamma dei colori disponibili per la carrozzeria: Avorio,

Bianco, Blu Olanda, Rosso Alfa, Azzurro Le Mans, Giallo Piper,

Prugna, Verde Pino, Beige Chiaro Metallizzato*, Luce Di Bosco

Metallizzato*, Blu Pervinca Metallizzato*, Grigio Chiaro

Metallizzato* (i colori con asterisco erano disponibili a

richiesta). L'Alfetta GTV 2000 e l'Alfetta GTV 2000 L sono in

assoluto le coupé Alfetta di maggior successo, grazie ad un

eccellente equilibrio tra prestazioni e costi di gestione. La prima

venne prodotta sino al 1978 in 31.267 esemplari; la seconda fino al

1980 in 26.108 esemplari. Relativamente meno rare delle sorelle di

minor cilindrata, restano comunque difficili da trovare in buono

stato e in condizioni originali.

Tutte

le versioni citate sino a questo punto si possono, in linea di

massima, idealmente catalogare come "prima serie".

Ovviamente, non è un raggruppamento completamente corretto, viste

le piccole differenze che comunque esistono tra un modello e

l'altro. Tuttavia, è necessario al fine di distinguere in modo

netto quella che comunemente viene identificata come "seconda

serie", serie caratterizzata da una ristilizzazione estetica

piuttosto consistente e nella quale rientrano le versioni di cui

tratteremo da questo punto in poi.

Alla

fine degli anni Settanta, la coupé di Arese era giunta alla piena

maturità e al massimo successo nelle vendite. Tuttavia, i vertici

aziendali si resero conto che la sua sopravvivenza era legata alla

capacità di competere con una concorrenza che, in questa categoria

di vetture, puntava su cilindrate e quindi su prestazioni sempre più

elevate. Ormai, infatti, la clientela era disposta a

"sopportare" la scomodità delle coupé solo se in cambio

veniva ripagata con accelerazioni brucianti, accompagnate magari dal

sibilo di un sei cilindri. La crisi del petrolio, poi, sembrava

lontana e l'ottimismo per il nuovo decennio che stava per iniziare

rendeva accettabile anche un consumo di carburante elevato. Era

il 1980. La gamma venne rivista nell'estetica e fu questa

l'occasione per introdurre anche una versione equipaggiata con lo

stesso propulsore V6 2.5 che veniva montato sull'ammiraglia Alfa 6:

nel caso dell'Alfetta GT, però, venne abbandonata l'alimentazione a

carburatori (presente sull'Alfa 6) in favore dell'iniezione

elettronica. Fu anche l'occasione per far uscire di produzione

l' Alfetta GT 1.6, essendosi questa rivelata una motorizzazione

troppo poco potente per un modello dal carattere sportivo; c' è però

da dire che la 1600 cc, pur essendone cessata nel 1980 la

produzione, restò in listino ancora per molti mesi allo scopo di

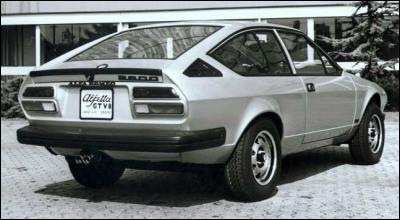

eliminare le scorte. Molte le modifiche estetiche che interessarono

la seconda serie e che furono comuni ad entrambe le due versioni

disponibili: Alfetta GTV 2000 (tipo116.36B) e Alfetta GTV

6 2.5 (tipo 116C). Venne operata una ristilizzazione che,

senza intervenire sui lamierati della carrozzeria, ringiovanì

l'aspetto globale della vettura, grazie a sostanziali aggiornamenti

dei componenti dell'abbigliamento esterno. Frontale, gruppi ottici

posteriori in un unico pezzo e placche degli sfoghi dell'aria in

plastica nera sui montanti posteriori sono gli elementi utili per

distinguere a prima vista una seconda serie da una prima. Di rilievo

erano anche i paraurti in plastica nera e molti altri particolari in

nero (come l'elemento in plastica che raccorda la parte inferiore

della fiancata ai passaruota, i profili dei finestrini e le prese

d'aria sul cofano). Vennero quindi eliminate tutte le cromature; gli

specchietti retrovisori divennero rettangolari e di dimensioni

generose; i cerchi in lega (optional sulla 2000) beneficiarono di un

nuovo disegno. All'interno venne introdotta una plancia dallo stile

completamente rinnovato che abbandonava la vecchia configurazione a

indicatori separati della prima serie in favore di un più

convenzionale elemento unico collocato dietro al volante (anch'esso

ridisegnato) che aveva la corona in legno sulla GTV 2000 e in pelle

sulla GTV 6.

|

|

|

|

|

|

L'

Alfetta GTV 6 2.5, poi, si distingueva dalla 2000cc per la vistosa

protuberanza che caratterizzava il cofano motore allo scopo di

consentire l'alloggiamento del nuovo e più ingombrante propulsore.

La

versione a 6 cilindri, tra l'altro, si distingueva dalla versione

due litri anche per la più generosa gommatura (195/60 HR 15 anziché

185/70 HR 14) e per l'adozione di cerchi in lega leggera di serie.

Anche la meccanica era stata ovviamente adattata a sopportare meglio

le prestazioni superiori, con modifiche alla frizione (bidisco),

alle molle, agli ammortizzatori e ai freni (dischi maggiorati e,

all'avantreno, autoventilati). L' Alfetta GTV 6 2.5 era dunque

equipaggiata con un propulsore 6 cilindri a V di 60° da 2492 cc

capace di erogare una potenza massima di 160 cv a 6000 giri/minuto e

una coppia massima di 21.7 Kgm (212.9 Nm) a 4000 giri/minuto.

|

|

Questa

versione a 6 cilindri venne provata, contemporaneamente all'Alfetta

GTV 2000, da Quattroruote nel 1981 e la vettura fu anche affidata

alla valutazione del pilota argentino Carlos Reutemann, all'epoca

pilota in F.1 della Williams. La meccanica della seconda serie dell'

Alfetta GT rimaneva sostanzialmente immutata rispetto alla serie

precedente, ma piccole differenze erano riscontrabili tra le due

versioni (2000 cc e 2500 cc). Per esempio, i dischi anteriori

dell'impianto frenante della 2000 cc erano quelli della Alfetta

berlina 2000 cc, mentre nel caso della GTV 6 2.5 furono installati i

dischi ventilati dell'Alfa 6 con pinze semplici (l'Alfa 6, invece,

montava pinze doppie). Altre differenze erano riscontrabili nella

taratura delle sospensioni e nella geometria dell'avantreno. In ogni

caso, la nuova Alfetta GTV 2000 era, rispetto al modello precedente,

più rigida in quanto dotata di ammortizzatori, molle e barre

antirollio adattate ai nuovi pneumatici (più ribassati rispetto ai

precedenti). L'Alfetta GTV 6 2.5, poi, aveva subìto modifiche

all'avantreno per compensare il maggior peso del nuovo motore a 6

cilindri: l'angolo di incidenza era inferiore (era stato portato da

3,5° a 2°) allo scopo di alleggerire lo sterzo; inoltre, l'angolo

di camber era leggermente negativo (anziché neutro) allo scopo di

contrastare la più accentuata tendenza al sottosterzo prodotta

dall'accresciuto peso anteriore. Per quanto concerne i propulsori,

il bialbero 4 cilindri in linea da 2000cc era praticamente invariato

rispetto ai bialbero adottati sulle versioni precedenti (1962 cc,

potenza massima 130 cv a 5400 giri/minuto, coppia massima 18.3 kgm a

4000 giri/minuto): la coppia era leggermente maggiore rispetto alla

serie precedente, l'erogazione della potenza era più fluida e

l'accelerazione più brillante. Ma fu soprattutto il 6 cilindri a V

di 60° dell'Alfa 6 ad essere ammodernato per l'occasione. Come già

accennato, infatti, l'alimentazione a 6 carburatori utilizzata

sull'ammiraglia Alfa 6 venne sostituita con un'alimentazione a

iniezione elettronica Bosch L-Jetronic: questa trasformazione venne

apportata non con l'intento di ottenere un incremento di potenza

(che infatti risultò invariata, 160 cv a 6000 giri/minuto, mentre

la coppia diminuì passando dai 22.4 Kgm dell'Alfa 6 ai 21.7

dell'Alfetta GTV 6 2.5), ma allo scopo di migliorare la progressione

ai bassi regimi e di ridurre i consumi tramite l'esclusione

dell'alimentazione in fase di rilascio. L'Alfetta GTV 2000, nel

corso della prova su strada di Quattroruote, raggiunse una velocità

di punta di 193,083 Km/h (contro i 190 Km/h raggiunti dalla

precedente Alfetta GTV 2000 L del 1978, dotata di spoiler e

pneumatici diversi) con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2

secondi. Il chilometro con partenza da fermo venne coperto in 30,8

secondi con una velocità d'uscita di 164,8 km/h. La velocità

massima venne raggiunta in quinta marcia. L'Alfetta GTV 6 2.5

raggiunse invece la velocità massima di 209,960 Km/h con

un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 8,2 secondi; il chilometro

con partenza da fermo venne coperto in 29,4 secondi con una velocità

d'uscita pari a 174,0 Km/h. Anche in questo caso, la velocità di

punta venne raggiunta in quinta marcia.

|

|

Per

quanto attiene al comportamento dinamico, le modifiche ad assetto e

pneumatici avevano consentito un nuovo passo avanti nel

comportamento su strada della vettura: la stabilità venne giudicata

eccellente e in tutte le circostanze la GTV si mostrò a prova

d'errore. Anche la tenuta di strada venne giudicata davvero ottima:

le variazioni d'assetto si manifestavano sempre in modo progressivo

e controllabile. La minore tendenza al rollio, inoltre, aveva

migliorato la maneggevolezza complessiva. In curva, le due Alfetta

provate mostrarono un comportamento leggermente sottosterzante e

tendente a diventare neutro con l'aumentare della velocità. Nella

2500 cc, la maggiore coppia disponibile consentiva di controllare

meglio il comportamento del retrotreno con l'effetto che la vettura

risultava, rispetto alla 2000 cc, più agile da guidare nel misto.

Delle precedenti versioni, invece, era rimasta la tendenza ad avere,

nei curvoni veloci, degli ondeggiamenti che si ripercuotevano sullo

sterzo; era anche rimasta una certa lentezza a iscriversi nelle

curve strette. Sullo sconnesso non furono rilevati problemi

particolari, mentre era sul bagnato che occorreva una certa cautela

nel caso di guida veloce: ciò a causa dell'elevata inerzia che la

vettura manifestava sia nel sottosterzo che nel sovrasterzo. Il

cambio suscitò qualche perplessità. Il comando non disponeva di

sufficiente precisione e l'escursione della leva venne giudicata

eccessiva; inoltre, i giochi della tiranteria producevano e

trasmettevano rumorosità. Questi difetti finivano per offuscare le

qualità del cambio (innesti e sincronizzazione) che erano comunque

apprezzabili. Insomma, si trattava dei difetti tipici di tutte le

Alfa realizzate su meccanica Alfetta (vale a dire, tutte le Alfa a

ponte De Dion). La frizione a comando idraulico era rapida e

abbastanza leggera nella GTV 2000; nella GTV 6 2.5, a causa della

coppia più elevata, era stata adottata una frizione a doppio disco

che presentava una corsa attiva molto breve, ma che doveva essere

premuta a fondo per ottenere il completo disinnesto. Lo sterzo di

queste due GTV rimaneva sempre un comando di impostazione

prettamente sportiva. Non risultava molto pronto, ma restava molto

sensibile anche a velocità elevata e privo di reazioni improvvise.

Nel caso della GTV 6 2.5, la riduzione dell'angolo di incidenza

rendeva praticamente inavvertibile il maggior peso gravante

sull'avantreno: rispetto alla GTV 2000 si notava solamente un

ritorno leggermente meno pronto all'uscita delle curve. Come già

detto, in quell'occasione Quattroruote volle affidare la nuova

Alfetta GTV 6 2.5 ai giudizi di Carlos Alberto Reutemann.

|

|

Le

prime sensazioni del pilota argentino non furono entusiasmanti.

Oggetto delle sue critiche furono lo stile (la GTV 6 venne giudicata

un po' appesantita dai tentativi di modernizzarne la linea), il

volante (considerato dal diametro troppo ampio), il livello

complessivo di finitura (giudicato migliorabile, in rapporto alla

classe della vettura). Progressivamente, però, Reutemann iniziò a

prendere confidenza con l'auto. Dapprima cominciò a saggiare tutta

l'elasticità del propulsore affrontando anche in quarta le ripide

strade del percorso prestabilito; poi iniziò ad affondare in modo

sempre più deciso, con una guida concentrata e precisa. Fu in

questo modo che il pilota giunse a definire "un gioiello"

il V6 che pulsava sotto il cofano. Alcune sue parole: "La

prontezza del motore si sente in accelerazione usando il cambio. La

GTV è sempre disposta a scattare. Ancora migliore l'elasticità: a

800 giri con la quinta si schiaccia e si riprende con molta facilità;

è una marcia che si può mantenere in autostrada e persino in

montagna. Il cambio, invece, non mi sembra all'altezza del resto

della meccanica. I rapporti sono giusti, però i cambi di marcia

sono un po' lenti e imprecisi per una coupé sportiva. Lo sterzo mi

piace soprattutto nelle curve veloci, dove non occorre agire molto

sul volante per mantenere la giusta linea. Nelle curve strette,

invece, non riesco a sentire il comportamento dell'avantreno né a

scegliere le traiettorie con la sufficiente precisione. E' uno

sterzo abbastanza leggero, considerato il fatto che non è

servoassistito; diventa invece faticoso nei percorsi lenti: qui

dovrebbe avere maggiore prontezza. Indubbiamente le Alfa Romeo sono

auto molto sicure e perdonano gli errori di guida anche quando il

pilota sterza in modo non corretto o accelera quando non è il

momento adatto. E' un comportamento sicuro e lodevole in una vettura

che ha a disposizione tanta potenza. Però la GTV 6 manifesta una

certa lentezza nell'inserirsi in curva o meglio, secondo me, ha

troppo sottosterzo nelle curve strette. E' evidentemente un

comportamento scelto dai tecnici Alfa per rendere più sicura la

tenuta per i meno esperti nella guida. Ecco perché nelle curve

strette occorrono sforzi per farla girare nel migliore dei modi.

L'Alfetta GTV mi piace di più nelle curve medio-veloci dove può

far meglio vedere le sue ottime doti di equilibrio tra avantreno e

retrotreno. Anche accelerando di colpo, la potenza non si manifesta

mai in modo troppo brusco; così il sovrasterzo di potenza è molto

graduale e quindi facilmente controllabile." Per quanto

riguarda la gamma dei colori, le tinte disponibili furono

drasticamente ridotte e, in pratica, ne restarono solo tre: Rosso

Alfa, Nero, Grigio Metallizzato. Nel 1981, venne allestita

sulla base meccanica dell'Alfetta GTV 2000 una serie limitata di

circa 600 esemplari denominata Alfetta GTV Grand Prix, per

celebrare la partecipazione dell'Alfa Romeo al Campionato del mondo

di Formula 1.

|

|

Un

solo colore (Rosso Alfa) e una particolare grafica di

identificazione: lungo tutta la fiancata correvano due strisce nere

ed entro quella che univa il parafango anteriore al parafango

posteriore era riportata la scritta rossa "Grand Prix". Gli

interni comprendevano sedili rivestiti in velluto rigato nero e

grigio, moquette rossa sul pavimento, volante con corona in pelle e

targhetta sulla plancia con numero progressivo. La meccanica,

comunque, non presentava alcuna modifica. Nel

1983, ebbe luogo un leggero aggiornamento che, tra l'altro, coincise

con la soppressione ufficiale della denominazione

"Alfetta". Le nuove GTV 2000 (tipo 116.36C) e GTV6

2.5 (tipo 116CA) disponevano ora di vetri azzurrati di serie;

erano poi state aggiunti due profili paracolpi laterali in gomma

nera e la parte inferiore dei fianchi era verniciata in grigio scuro

per raccordarsi otticamente con i paraurti; le cornici dei

finestrini erano ora grigio scuro e i retrovisori in tinta con la

carrozzeria. Erano inoltre presenti il parabrezza con antenna radio

incorporata, lunotto termico di serie e nuovi sedili anteriori con

caratteristiche sportive dotati di appoggiatesta a rete,

rivestimenti in velluto grigio o beige a seconda del colore della

carrozzeria. Anche l'insonorizzazione dell'abitacolo venne

migliorata con una paratia collocata sotto la plancia. Tra gli

equipaggiamenti della GTV6 2.5 c'erano i lavafari, gli alzacristalli

elettrici e i cerchi in lega, mentre la verniciatura metallizzata si

poteva ottenere senza supplemento di prezzo. Si trattava comunque di

piccole modifiche: troppo poco per poter parlare di "terza

serie". Meccanica completamente invariata. Gamma dei colori:

Rosso Alfa, Nero Metallizzato, Grigio Nube Metallizzato, Grigio

Chiaro Metallizzato. In questo modo l'Alfetta GT continuò ad essere

prodotta sino al 1986, ma essa resterà in listino ancora per alcuni

mesi del 1987. Un'ultima scorta di GTV 6 2.5 venne smaltita

realizzando una seconda serie speciale siglata anch'essa "Grand

Prix", destinata esclusivamente al mercato tedesco.

Complessivamente, dal 1974 al 1986, questa bella coupé venne

prodotta in quasi 140.000 esemplari. Molto

apprezzata all'estero fin dall'inizio, l'Alfetta GT e GTV è stata

prodotta in diverse versioni speciali per i mercati esteri. La

versione "America" montò da subito un motore di 2

litri con impianto di iniezione Spica, per rispondere alle normative

antinquinamento vigenti negli USA. La "GTS"

(1600) e la "GTV Strada" (2000), versioni per il

mercato britannico, avevano dotazioni particolarmente ricche, con

accessori e cromature aggiuntive, ma la meccanica era identica a

quella dei modelli di pari cilindrata commercializzati in Italia.

Nel 1977, l'Autodelta, su richiesta del distributore tedesco della

Casa di Arese, realizzò la "GTV 2.6 V8", che

montava il motore della Montreal.

|

|

|

|

|

|

Prodotta

in circa 20 esemplari, questa vettura aveva caratteristiche da vera

supercar: potenza di 200 cv a 6500 giri/min., accelerazione 0-100

Km/h in 7,5 secondi, velocità massima di 230 Km/h. Infine, per

il solo mercato sudafricano, nel biennio 1984-'85 venne allestita la

"GTV 3.0 V6" che, tra l'altro, si distingueva per

una presa "Naca" ricavata sulla "gobba" del

cofano motore.

Il

propulsore aveva una cilindrata portata a 3 litri, alimentazione a

carburatori e potenza di 186 cv. Venne prodotta in circa 200

esemplari per ottenere l'omologazione nel Gruppo 1.

Un

discorso a parte merita la storia di una versione un po' particolare

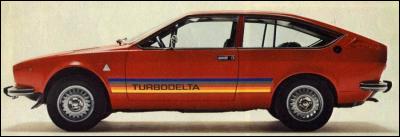

di Alfetta GT, l' Alfetta GTV 2.0 Turbodelta (tipo 116.36D).

|

|

Nel

1978, l'Autodelta (il reparto sportivo dell'Alfa Romeo, fondato e

diretto dall'ingegner Carlo Chiti) realizzò in serie limitata

quella che fu la prima vettura (a benzina) di fabbricazione italiana

dotata di turbocompressore. Ne saranno realizzati complessivamente

circa 200 esemplari, più altrettante Alfetta GTV elaborate

"after market" con kit ufficiali. La

Casa contava di raggiungere due obiettivi: uno di carattere

commerciale, ridare slancio alla gamma delle coupé sportive Alfa

Romeo (gamma fortemente penalizzata dalla crisi energetica di alcuni

anni prima); un altro di carattere sportivo, rendere possibile

l'omologazione delle vettura nel Gruppo 4 per poter gareggiare nei

rally (omologazione per la quale era richiesta la soglia minima di

400 esemplari prodotti). Le Alfetta GTV 2000 L (tipo 116.36A), dopo

essere state assemblate, venivano prelevate dalla normale produzione

e inviate all'Autodelta, dove si provvedeva a sostituire il cofano

motore e alcune parti di meccanica con altri componenti già

elaborati. In base a ciò è facile capire come sia oggi impossibile

risalire ai numeri di telaio delle GTV Turbodelta: la numerazione

dei telai delle Turbodelta, infatti, era ricompresa in quella dei

telai delle normali GTV 2000 L. L'idea iniziale era probabilmente

quella di fornire un vero "kit" da montare presso i

concessionari Alfa: questa impostazione di base si poteva anche

intuire dal progetto della vettura, in quanto si seguì una via

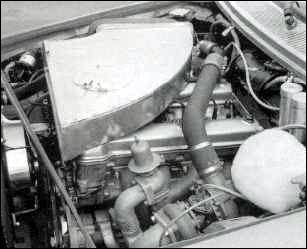

abbastanza inconsueta. Ad essere piuttosto inusuale era la presenza

dei carburatori (la GTV Turbodelta era l'unica vettura

sovralimentata di serie europea ad utilizzare i carburatori anziché

l'iniezione) e, inoltre, il fatto che essi erano

"compressi", collegati a valle del gruppo di

sovralimentazione. Per garantire il loro regolare funzionamento,

essi dovettero essere pressurizzati: tutte le aperture che

normalmente erano in comunicazione con l'esterno furono collegate in

pressione con il condotto di aspirazione. Risultava quindi evidente

l'intenzione dei tecnici Autodelta di lasciare per quanto possibile

inalterata la meccanica del propulsore: diverse parti, come per

esempio la scatola del filtro dell'aria, erano direttamente derivate

da quelle del motore aspirato. Il turbo si trovava alla sinistra del

motore, all'estremità del corto collettore di scarico, e

l'aria compressa veniva inviata (attraverso il tubo che passava

sopra la testa) al cassoncino applicato ai carburatori.

|

|

La

pressione massima di sovralimentazione era di 0,7 bar ed era

ovviamente regolata da una valvola waste-gate sul condotto di

scarico. Il rapporto di compressione passava da 9 del motore

aspirato a 7,1. Il turbocompressore (fabbricato dalla KKK) fu

completamente modificato per adeguare forma e materiale delle

turbine alle necessità del motore a benzina, che lavora ad

altissime temperature (intorno ai 1000°). Come già detto sopra,

questo turbocompressore era alloggiato a monte dei due carburatori

che, oltre ad essere stati pressurizzati, erano stati dotati

anche di nuove guarnizioni, più adatte a sopportare la

sovralimentazione e la pressione conseguente. Altre parti

modificate nella meccanica dall'Autodelta erano i pistoni, le canne

cilindri, le guarnizioni della testa metalliche, il radiatore acqua

maggiorato, la pompa benzina elettrica, la frizione rinforzata, gli

alberi a camme, l'impianto di scarico, gli ammortizzatori con

diversa taratura. Il risultato fu quello di riuscire ad ottenere

rispetto al motore di partenza (quello da 130 cv della GTV 2000 L)

un incremento di 20 cv, arrivandosi così a 150 cv; ovviamente, si

ebbe anche un incremento del valore di coppia motrice, la quale passò

da 18 a 23,5 Kgm.

|

|

La

velocità massima dichiarata dalla Casa era di 205 Km/h. Ecco qui di

seguito le curve di potenza e di coppia della GTV Turbodelta, a

confronto con quelle della GTV 2000 aspirata.

Esteticamente,

la GTV Turbodelta si distingueva dalla altre versioni di Alfetta GTV

esclusivamente per le striscie multicolori (non rare a quell'epoca)

applicate sulle parti basse delle fiancate e per il cofano nero.

Nell'abitacolo restava tutto invariato, con la sola aggiunta del

manometro della pressione del turbo.

Una

interessante curiosità. Alcune GTV Turbodelta presentavano una

modifica a quella porzione di griglia che, nel frontale, ospitava il

tipico scudo Alfa Romeo: si trattava di una variazione apportata

dagli stessi tecnici Autodelta che "aprivano" la

mascherina per migliorare l'afflusso di aria fresca.

|

|

Quattroruote

provò su strada l'Alfetta GTV Turbodelta nel 1979. La rivista iniziò

subito col constatare come, ad eccezione del cofano nero, il corpo

vettura della Turbodelta fosse sostanzialmente invariato rispetto a

quello della versione aspirata da cui essa derivava. E venne notato

come anche all'interno ci fosse stata solo l'aggiunta del manometro

della pressione di sovralimentazione. Era stato un peccato, si

sosteneva, perché l'Autodelta avrebbe potuto osare di più. Oggi,

però, a più di vent'anni di distanza, possiamo dire che la scelta

di non "appesantire" troppo lo stile già molto

caratteristico della GTV non fu forse un errore così grande. In

quella prova su strada il funzionamento del propulsore venne

giudicato semplicemente entusiasmante.

|

|

Privilegiando

la coppia motrice (la quale, rispetto alla versione aspirata era

aumentata del 30%, mentre l'incremento di potenza era del 15%), si

era riusciti ad ottenere un motore che ai bassi regimi era capace di

una progressione straordinaria e che consentiva di marciare anche

sotto i 1000 giri in quinta e di riprendere con facilità; era però

a partire dai 3000 giri che il turbo mostrava le sue migliori

caratteristiche. Tutto ciò significava che anche in città non era

affatto difficoltoso mantenere la quinta. Nella medesima prova su

strada, la Turbodelta venne messa a confronto con altre due vetture

2000 cc sovralimentate presenti sul mercato: la Porsche

"924" (170 cv) e la Saab "900 Turbo" (145 cv). Ebbene, il confronto si rivelò in

termini di elasticità favorevole alla vettura del Biscione. Nella

ripresa da 30 Km/h, l'Alfa era più veloce delle due concorrenti,

infliggendo 1,5 secondi alla Saab e addirittura 7 secondi alla

Porsche. Rispetto alla GTV aspirata, poi, la versione sovralimentata

guadagnava 2 secondi. Anche nelle prestazioni tipicamente sportive,

la Turbodelta si comportò molto bene: venne raggiunta la velocità

massima di 203,62 Km/h (in quinta marcia) e l'accelerazione da 0 a

100 Km/h fu effettuata in 8 secondi netti; il chilometro con

partenza da fermo venne percorso in 29,12 secondi con una velocità

d'uscita pari a 180,0 Km/h: solo 2 secondi in più della 924 che

disponeva però di 20 cv in più. Inutile dire come la Saab 900 uscì

dal confronto perdente su tutti i fronti. I risultati ottenuti dalle

tre vetture dipendevano sia dalle scelte tecniche che dal tipo di

rapporti, elementi sempre determinanti per quanto riguarda velocità,

accelerazione, consumo. La Porsche, coi suoi 170 cv, era la più

potente delle tre, ma si giovava di rapporti molto lunghi: in tal

modo, essa risultava veloce (227,84 Km/h) e consumava relativamente

poco in autostrada; il rovescio della medaglia, però, consisteva

nel fatto che la vettura, con una quinta che consentiva la velocità

di 39,7 Km/h a 1000 giri, era fortemente penalizzata nella ripresa:

era infatti la più lenta delle tre vetture confrontate. La Saab

pagava caro invece il disporre di un cambio a 4 marce, con rapporti

corti: la "900", quindi, pur essendo molto elastica,

consumava troppo in autostrada senza neanche riuscire a raggiungere

velocità adeguate alla potenza a disposizione (145 cv): la velocità

di punta era infatti di 187,21 Km/h. L'Alfa, per la sua creatura,

aveva preferito curare molto l'elasticità. Benché la sua coppia

massima fosse inferiore a quella della Porsche (23,5 Kgm a 3500

giri/minuto contro 25 Kgm a 3500 giri/minuto), i rapporti invariati

rispetto a quelli della versione aspirata le consentivano una

eccellente ripresa (era la più rapida delle tre vetture

confrontate), compromettendola però sia nella velocità massima sia

nel consumo in autostrada. Invece, su percorsi misti i consumi erano

abbastanza vicini tra loro: in tutte e tre le vetture ci si aggirava

intorno ai 15 litri per 100 Km.

|

|

Il

comportamento in curva, già d'altissimo livello sull'Alfetta,

risultò ulteriormente migliorato su questa particolare Alfetta GTV:

l'inserimento venne giudicato eccellente, le derive erano contenute,

il passaggio (accelerando in curva) dal sottosterzo al sovrasterzo

era graduale e tale da non mettere mai in difficoltà il pilota con

improvvise "scodate". Anche il confort venne

giudicato di buon livello sia per le caratteristiche delle

sospensioni sia perché il rumore del turbo era poco avvertibile:

solo sul rilascio si avvertiva il caratteristico sibilo della

valvola di sovrapressione. Forse si sarebbe potuto fare di più

per quanto riguarda il rollio in curva, ricorrendo ad un assetto

dalla taratura più rigida. Per quanto riguarda il cambio, rimaneva

la classica manovrabilità difficile dell'Alfetta, soprattutto

nell'innesto della prima marcia. Inoltre, con l'aumento della

coppia, i rapporti diventavano un po' corti ed era molto facile

andare in fuorigiri. In questo senso, una quinta marcia un po' più

lunga avrebbe offerto maggiori vantaggi, anche in termini di

consumi. Sterzo e freni erano invariati rispetto alle altre GTV

all'epoca in produzione. Sotto questo aspetto, Quattroruote si

domandava come mai non fossero stati adottati i dischi autoventilati

dell'Alfa 6: già sappiamo come sulla GTV 6 2.5 che sarebbe nata da

lì a poco questa scelta venne saggiamente compiuta. L'Alfetta GTV

2.0 Turbodelta, che al momento del lancio costava 15.505.000 lire (4

milioni e 700 mila lire in più della GTV 2.0 con motore aspirato)

fu disponibile dal 1979 al 1981.

Come

già detto, oltre che per motivi commerciali, la GTV Turbodelta

venne realizzata anche allo scopo di rendere possibile

l'omologazione della vettura nel Gruppo 4 per poter gareggiare nei

rally (omologazione per la quale era richiesta la soglia minima di

400 esemplari prodotti). E proprio alla versione di GTV Turbodelta

impiegata nelle competizioni vogliamo dedicare uno spazio.

|

|

Già

nel 1978, l'Alfetta GTV Gruppo 2 aveva vinto con Pregliasco il

titolo Turismo Gruppo 2 nel campionato italiano, sconfiggendo le

Opel allora considerate imbattibili. Il debutto sportivo dell' Alfetta

GTV Turbodelta Gruppo 4 era stato previsto per l’autunno del

1979 al Giro d'Italia, dove Pregliasco avrebbe dovuto fare coppia

con Niki Lauda (all’epoca pilota della Brabham-Alfa di F.1). La

vettura da competizione, però, non era ancora pronta (a differenza

della versione stradale già commercializzata da diversi mesi) e così

a correre fu sempre la vecchia GTV Gruppo 2 (senza Niki Lauda).

L'intervallo di tempo precedente all’inizio della stagione

rallistica 1980 fu impiegato per continuare il lavoro di sviluppo,

lavoro affidato ai collaudatori Autodelta Teodoro Zeccoli e Giorgio

Francia (affiancati dal pilota ufficiale Mauro Pregliasco). Rispetto

alla versione stradale, la scocca venne completamente alleggerita:

si utilizzarono lamierati più sottili e si sia adottarono porte,

parafanghi (allargati) e cofani in vetroresina; si intervenne anche

sui vetri (laterali e posteriore) che ora erano in lexan; lo scudo

Alfa Romeo del frontale venne realizzato in plastica e il cruscotto

fu ricostruito in fibra di vetro. Tutto ciò nel tentativo di

raggiungere il minimo previsto dalla fiche di omologazione: 900 kg.

I tecnici Autodelta arrivarono a 950.

|

|

Le

sospensioni riprendevano l’impostazione di serie: all'avantreno vi

erano i doppi triangoli (però con bracci in alluminio) e le barre

di torsione; al retrotreno trovavamo il ponte De Dion (con diversa

altezza del parallelogramma di Watt per abbassare la vettura). Tutte

le sospensioni erano montate su snodi metallici. Le ruote erano

8Jx13" per lo sterrato e 8Jx15" per l’asfalto e

adottavano i primissimi cerchi scomponibili Speedline già provati

sull’Alfetta GTV Gruppo 2. Sull'asfalto venivano montate gomme

Pirelli 235/45 VR all'avantreno e 295/35 VR al retroreno; sullo

sterrato, invece, venivano utilizzate le 185/70 d'avanti e le 205/70

di dietro.

|

|

I

freni erano Lokeed a disco autoventilati anteriori e posteriori;

ovviamente, anche in questo caso gli schemi meccanici erano quelli

tipici delle Alfa a ponte De Dion coi dischi posteriori sospesi

all'uscita del differenziale. Il cambio utilizzava la scatola

dell’Alfetta 2000 e gli ingranaggi della 2500 con rapporti

ravvicinati. Due le coppie coniche utilizzate: quella di serie e una

più corta. Ovviamente si trattava di un cambio in blocco con il

differenziale: 5 rapporti + RM con ingranaggi ravvicinati

sincronizzati. Veniva anche utilizzato un differenziale ZF

autobloccante a lamelle, tarato al 50-75% con molle Belville di

precarico. L’Autodelta provò anche vari tipi di cambi a innesti

frontali, i quali però non vennero mai utilizzati in gara. Il

motore era derivato da quello dell'Alfetta GTV 2000 Turbodelta

stradale da 150 cv che, a sua volta derivava dal propulsore

dell'Alfetta GTV 2000 L da 130 cv: la pressione di sovralimentazione

era stata però portata a 1-1.5 bar. L'esordio

avvenne agli inizi di febbraio 1980, al Rally della Costa Brava, in

Spagna. La GTV Turbodelta Gruppo 4, con i suoi 270 CV (ma nel corso

del tempo si arriverà a toccare anche picchi di 340 cv) erogati a

6000 giri/minuto e la sua coppia massima di 36 Kgm a 5000

giri/minuto, complessivamente non era male: già al debutto, la

Turbodelta Gruppo 4 era vicinissima a vetture vincenti come Fiat 131

Abarth, Lancia Stratos e Porsche 911; ciò era dovuto anche

all’ottima distribuzione dei pesi, garantita dal motore anteriore

e dal cambio posizionato posteriormente, che forniva alla Turbodelta

un comportamento molto equilibrato. Era però l'affidabilità a

creare parecchi problemi, soprattutto per quanto riguardava lo

scambiatore di calore che non funzionava a dovere: proprio a causa

di questo inconveniente la potenza disponibile a inizio gara andava

poi progressivamente degradando a causa delle elevate temperature di

esercizio raggiunte dal motore. Nonostante ciò, in Spagna,

Pregliasco riuscì comunque a concludere la gara in terza posizione;

l’altro pilota ufficiale Alfa, Maurizio Verini, fu bloccato da

un’avaria alla valvola wastegate. Altri problemi per questa Alfa

da rally derivavano dall’impianto di alimentazione: il turbo,

infatti, esattamente come nella versione stradale, non era abbinato

all’iniezione bensì ai carburatori che lavoravano in pressione.

Quindi i raccordi in gomma telata (allora non esistevano quelli per

l’alta pressione) non garantivano sempre una perfetta tenuta,

causando spesso trafilamenti di benzina. Lo stesso turbo diede dei

problemi: dopo aver provato a lungo un prototipo della Spica, l’Autodelta

scelse anche per la versione da competizione un turbocompressore KKK.

Questo era caratterizzato da un notevole ritardo di risposta (il

famigerato "turbo-lag") per contrastare il quale, al via

delle prove speciali, il pilota era costretto a inserire la prima

marcia tenendo la frizione in presa e contemporaneamente doveva

tenere ferma la macchina col freno: in questo modo la pressione di

sovralimentazione saliva. In curva, invece, si era costretti a

frenare con il piede sinistro, mentre contemporaneamente si

accelerava con il destro per non fare calare i giri della turbina e

non perdere così potenza. A metà della stagione rallistica 1980 la

Turbodelta venne aggiornata nella meccanica. Fu installato uno

spettacolare cofano motore tutto pieno di gobbe e feritoie: il

rigonfiamento principale serviva ad ospitare la presa d'aria per lo

scambiatore di calore; le prese e le feritoie avevano ovviamente lo

scopo di far entrare aria fresca e di far uscire aria calda.

|

|

|

|

|

|

|

|

Al

Rally Targa Florio l’Alfa sfiorò la vittoria: Pregliasco, in

lotta serratissima con il leader della gara (Vudafieri su 131 Abarth),

uscì di strada proprio a causa della precedente uscita del suo

avversario la cui 131 ostruiva il passaggio. Verini si classificò

terzo. In Sardegna, però, le due vetture in gara ritornarono ad

avere problemi di affidabilità: Pregliasco fu costretto al ritiro;

Verini, nonostante problemi di raffreddamento, riuscì a

classificarsi comunque al quarto posto e a passare così in testa al

campionato italiano. All'Elba, inizialmente, si manifestarono

problemi all’impianto di aspirazione. Successivamente Pregliasco

riuscì a rimontare sino alla terza posizione, ma durante una prova

speciale la sua macchina prese fuoco. Verini avrebbe potuto

concludere secondo (e sarebbe così rimasto in testa al campionato

italiano) se non si fosse rotto un semiasse. Problemi su problemi,

dunque. Tuttavia, un po' per il suo aspetto e un po' per il turbo,

la GTV Turbodelta era diventata la beniamina del pubblico: il

suo arrivo in prova speciale era preceduto dal tipico (e

affascinante) fischio che si manifestava in fase di rilascio e il

pubblico ne restava catturato.

|

|

Il

Rally "Quattro Regioni" fu un calvario per la vettura che

concluse in settima posizione. AI "Sabbie d'Oro", in

Bulgaria, le cose non cambiarono: la Turbodelta di Pregliasco fu

costretta al ritiro per un sassolino entrato nella turbina e quella

di Verini venne bloccata dalla rottura di un condotto della

benzina. Ma proprio quando alla squadra sembrò che la propria

vettura avesse toccato il fondo, arrivò il primo e unico successo

sportivo. Anche in Romania, al Rally del Danubio, il motore della

vettura di Pregliasco sembrava deciso a costringere la Turbodelta ad

un altro ritiro. Sembra una barzelletta, ma è tutto vero: per puro

caso i meccanici Autodelta sbagliarono strada e, grazie a questo

errore, incrociarono Pregliasco in difficoltà proprio dove loro non

avrebbero dovuto essere. Ripararono il guasto e la Turbodelta vinse.

A Ypres, in Belgio, riprese la tendenza negativa: ci fu un doppio

ritiro, con Pregliasco subito in testa ma costretto allo stop per

problemi ai freni. In Polonia, il peso della Turbodelta venne

ridotto di 100 chili e venne anche installato un nuovo scambiatore

di calore, ma proprio quando la vettura era davanti alla Porsche del

pilota spagnolo Zanini sopraggiunse un altro problema tecnico: la

rottura di un tubo dell'olio fermò Pregliasco quando era in seconda

posizione. Al rally di Madeira, fu Verini a fare una grande gara:

era in testa davanti alla 131 Abarth di Vudafieri quando un’avaria

ai freni lo costrinse dietro alla Fiat. Alla fine si classificò

secondo. Al "Liburna", Pregliasco era dapprima al comando.

Poi scese in seconda posizione, a un soffio dal fortissimo

"Tony". Alla fine venne fermato dalla rottura di un

semiasse. Fu in questa poco incoraggiante situazione che si arrivò

al Rally di Sanremo, valido per il campionato mondiale. La

Turbodelta vinse delle prove speciali davanti a tanti piloti

fortissimi e al fuoriclasse tedesco Walter Rhorl, ma anche qui le

due Turbodelta si ritirarono: quella di Verini s’incendiò, quella

di Pregliasco ebbe un’avaria alla pompa della benzina quando

occupava la quarta posizione. Dopo il "Sanremo" sembrava

che la squadra rally dell’Autodelta dovesse rafforzarsi per il

1981. Si parlava anche dell’arrivo di Giorgio Pianta, l’allora

direttore sportivo dell’Abarth. Invece, dopo il terzo posto di

Verini e il quinto di Pregliasco a San Marino, le Turbodelta

conclusero la loro carriera con un doppio ritiro al Rally di Monza:

Pregliasco, in testa, ruppe il motore e Verini finì fuori strada

quando è primo. Poi l’Alfa Romeo, già impegnata a fondo in F.1,

diede l'annuncio del proprio ritiro dal rally: la GTV Turbodelta

Gruppo 4 concluse così la sua breve e poco fortunata carriera.

|

|

|

|

|